Hôtel des ventes Caen

13 Route de Trouville - 14000 Caen

02 31 86 08 13

4 février 2025

PAR HENRI GUETTE

Le ciel n’a pas toujours été bleu et dans la vie et dans l’oeuvre de Magritte. Dans les premières années, d’une façon peut-être encore mimétique, on le voit figuré de manière très tourmentée et grise, cédant peu à peu la place à une idée de ciel, d’une couleur constante que l’on devine dès 1929 dans Le Palais des rideaux, et qui se décline ensuite avec ses nuages indifférents. Des observateurs ont noté que les cumulus qu’il déploie dès 1930 dans les quatre panneaux constituant les Perfections célestes sont les formes les plus communes pour représenter les nuages, celles des enfants par exemple. Dès ses débuts, l’artiste au fait des avantgardes – par la presse artistique et des correspondances – aime à prendre des motifs du quotidien, déplacer des objets communs de leur représentation. Il développe un sens de l’absurde, une forme d’inquiétante étrangeté, qui a pu dans un premier temps le rapprocher des surréalistes parisiens, rencontrés lors de son séjour en France à partir de 1927. Leur fascination commune pour Giorgio De Chirico et sa peinture métaphysique, véritable révélation pour Magritte, agit comme un catalyseur, avant que des points de divergence autour de la politique ou de la religion n’apparaissent. Méfiant envers la psychanalyse, Magritte, à la différence des surréalistes français, ne revendique pas d’explorer l’inconscient ou d’en proposer une manifestation dans son oeuvre, au contraire. Son retour à Bruxelles en 1930 est, certes, motivé par des difficultés économiques – conséquence de la crise de 1929 et de perte de commandes –, mais il acte également une prise de distance et en particulier avec Breton.

En 1931, Magritte reprend la peinture de nuages avec La Malédiction, répertorié sous le n° 337 dans le catalogue raisonné établi sous la direction de David Sylvester. Dans ce format rectangulaire dédié à Claude Spaak, le ciel n’a pas d’autre justification que lui-même : comme un cadeau pour son ami et plus grand collectionneur, comme un signe de reconnaissance pour le romancier et premier directeur de la Société auxiliaire des expositions du Palais des beaux-arts, qui l’expose à plusieurs reprises et l’aide du mieux qu’il peut. Magritte poursuit cette série pour d’autres amis et proches tels que Paul et Betty Magritte, à la fin 1936. On dénombre huit panneaux dont les matières plus ou moins granuleuses changent, tout comme les dimensions, aux formats carrés (12,8 x 12,8 ou 13,5 x 13,5 cm), et c’est sans doute l’ami et auteur Paul Nougé – lequel en reçoit un – qui en parle le mieux : « Le ciel. On n’a pas encore poussé assez loin l’analyse de cet objet considérable. Il faudrait écrire une histoire humaine du ciel pour démêler le curieux mélimélo séculaire d’impressions, de stimulations et d’illuminations naïves (L’éternel silence…), de physique plus ou moins exacte, de constructions religieuses bancales. Dans ce domaine, les révélations des peintres ont été rares. Et banales, il suffit d’ouvrir n’importe quelle encyclopédie de la peinture. Magritte, cependant, est l’exception ».

Pendant les années où Magritte poursuit cette série, il élabore à la fois un travail sur la peinture comme objet et une nouvelle conception de son métier : une méthode. Peut-être parce que, en parallèle, il développe avec son frère l’entreprise de communication Dongo – où il dessine des enseignes et des vitrines –, il commence à peindre sur des formats non conventionnels, choisit pour supports un buste, une bouteille, une table… Plus largement, il rompt avec toute idée d’automatisme et considère chaque œuvre comme la résolution d’un problème, chaque tableau comme une pensée.

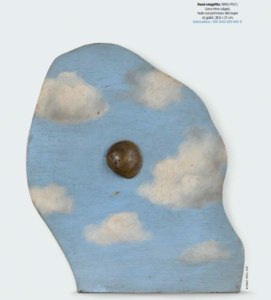

Sans titre (objet), aujourd’hui en vente, se situe à ce tournant du travail de l’artiste. La version que répertorie le catalogue de Sylvester sous le titre Le Fait primitif est le n° 680, légèrement différent dans son contour. Il propose la même idée d’un panneau découpé dans une forme libre, représentant un ciel dans lequel est fiché un caillou. Certains experts ont voulu y voir une palette, d’autres un possible point de contact avec Dalí et ses silhouettes, par exemple l’Homme à la tête pleine de nuages. L’admiration entre ces artistes était mutuelle, comme l’indique Edward James, collectionneur britannique qui possédait des œuvres de chacun d’eux, incluant d’ailleurs des nuages.

Œuvre proche et cataloguée comme ayant appartenu à Roland Penrose, Le Fait primitif porte la trace d’un socle et il n’est pas impossible de penser que, répertorié comme objet, il ait été conçu pour être autoportant. On pourrait alors voir la perspective d’une cible, l’élan d’un geste qui aurait incrusté le galet. Le poète Jacques Wergifosse décrit, avec le sous-titre « Le caillou s’est fixé dans le ciel », une oeuvre similaire : La Terre promise, enregistrée en 1936 dans le catalogue du Palais des beaux-arts de Bruxelles comme ayant appartenu à son ami et galeriste Mesens. Sylvester en fait mention dans son catalogue (page 91), sans avoir d’iconographie ni davantage de précisions quand à sa localisation actuelle. L’oeuvre portée à la vente serait donc une troisième version, une troisième « mouture » pour reprendre les mots de Magritte. Il n’est pas rare que le peintre reprenne ses motifs, parfois sous le même titre, parfois avec de légères variantes comme pour corriger ou apporter une nuance, un sens de lecture différent. L’artiste avertit dès 1947 dans une première tentative de catalogue : « On ne peut garantir que la liste de ses oeuvres qui va suivre épuise le sujet ni que les dates soient d’une exactitude scientifique : la mémoire défaillante du peintre et son désintérêt joint à la négligence des faiseurs de catalogues ne permettent point que l’on s’engage formellement à ce propos. » Cette apparente désinvolture, ce peu de souci affiché pour la notion d’originalité – fétiche des romantiques et des modernes –, le rapproche, comme le note Didier Ottinger, de Marcel Duchamp. Il y a un primat de la pensée, du concept dans l’image, qui peut pour Magritte être copié sans perdre de sa force. Sans titre (objet), qui réapparaît aujourd’hui sur le marché, reconnu par un avis du comité Magritte (CM 2024/2/22), a une traçabilité irréprochable. Transmise en ligne directe, l’oeuvre, tout comme le dessin d’un nu de face vendu en même temps (100 000/150 000 €), a appartenu à Ernst Moerman, figure discrète du surréalisme belge. Un temps marin, un temps avocat, ce poète disparu à l’âge de 47 ans – comparé à un Robert Desnos – était ami de Cocteau et correspondait avec Magritte. Ils partageaient tous deux une fascination pour la figure de Fantômas, au point que lorsque Moerman lui dédia un film en 1937, il y fit figurer Magritte et sa femme, peignant une toile ressemblant au Viol. Moerman, dans une autre de ses oeuvres, la pièce Tristan et Iseult (1936), emprunte la peinture L’Univers démasqué et fait déclarer à l’un de ses personnages à son sujet : « Il représente, pour moi, le fait que vous ne le compreniez pas… » Sans titre (objet), par sa provenance, ravive les échanges qui ont rythmé la scène surréaliste belge. Révélateur de la part du ciel dans l’oeuvre de Magritte, il illustre un tournant. On retrouvera par exemple dans Les Idées claires le rapprochement formel du nuage et de la pierre, la confrontation avec l’idée du poids et de la légèreté, de l’aérien et du terrestre. Avec tout ce qu’il a d’absurde, ce caillou fiché dans le ciel a des airs de défi. Il n’est pas non plus sans rappeler « L’étranger » de Baudelaire et la conclusion de l’homme énigmatique : « J’aime les nuages… les nuages qui passent… là-bas… là-bas… les merveilleux nuages ! »

SAMEDI 8 MARS, CAEN. CAEN ENCHÈRES OVV.

CABINET PERAZZONE-BRUN.

© ADAGP, PARIS, 2025

© COPYRIGHT